マツグミの不思議。

|

|

■ マツグミの不思議。 |

ヤドリギのお仲間のマツグミ。 仲間と言っても科も違う。 ヤドリギはビャクダン科に属するが、マツグミはオオバヤドリギ科に属する。

過去にヤドリギに関する投稿を行ったので参考までに見てください。

1.面白い樹木、ヤドリギ。

2.面白い樹木、ヤドリギ。その2

3.おもしろ樹木、ヤドリギ。 その後。

さて、マツグミに関する色々な不思議な事が聞こえてきます。

1.食ったらうまい! 戦時中は食べるものがなく、マツグミの実をガムの代わりに食ってた。 そんなウワサがある。

2.マツグミが寄生したマツは、マツ材線虫病が発病しない! ・・・・ ほんまかいな!?

どちらも興味をそそるもので、 『これは試したみたい!』 と、ものすご〜く興味をそそった。 (^.^)

|

| ■ マツクイムシを感染させるクロマツ苗を準備。 |

.jpg) |

3年生クロマツ苗を150本ほど準備する。 |

植栽する前に根を調べます。

なにやら白いカビのような物が確認できます。

なんでしょう?

顕微鏡で見てみましょう! |

.jpg) |

2.jpg) |

.jpg) |

マツの菌根菌ですね。キツネタケ及びショウロ辺りでしょうか。

あまり詳細な事は自信がありません。

|

.jpg)

|

このような感じで植栽しました。

場所の関係で少々株間が狭いですが、その辺りは

ご愛嬌ということで・・・・ (#^.^#) |

| ■ マツグミの種子を採取する。 |

.jpg) |

マツグミの実を採取します。

種子は高い所にあるので、樹木に登らなければなりません。

ボクにはそんな技術はありません。

フェイスブックで声をかけた所、3人の『樹上のプロ』

が駆けつけてくれました。

Sさん、Iさん、Kさん ホンマに感謝です。

ありがとう! (*^_^*)

|

|

.jpg)

|

これがマツグミの種子です。

鳥が食べてマツの樹皮に張り付いた状態です。

ここから発芽が始まり、樹皮を貫いて最初の寄生根を

伸ばすはずです。 |

| ■ マツグミの不思議!? |

種子の採取作業も順調に進み、それなりに採取できた。 そんな作業をしていると色々と不思議? に思う事に

出くわした。 『これはどういう意味なんだろう??』 そんな事例を紹介します。

|

.jpg) |

写真が小さくて解りにくいですが・・・・

マツの梢端を切り取ったものです。

マツは完全に枯れているように見えます。

でもマツグミは生きています。

この状態でマツの断面を観察します。 |

|

.jpg) |

よ〜く見てください。

マツヤニが出ています。

ん? マツは枯れているんですよ?

なんでマツヤニが出るの??

これって・・・・マツグミがマツの代わりの代謝

(蒸散や光合成産物の供給)を行ってるって事??

なんにしても面白いですねえ。 (*^_^*) |

|

|

|

■ マツグミをクロマツに寄生させる。 |

|

今回の試験目的は、マツグミが寄生したクロマツは、マツ材線虫病が発病しない! ということを証明するものです。

しかし・・・ 色々なヒトに話を聞くと、マツグミはマツになかなか寄生しないらしい。 つまり人工的に寄生させる事自体が難しいというのだ。

なるほど・・・最初のハードルはそれか。 マツグミがうまく寄生してくれない事には目的は達成しない!

では、どうすればマツグミはマツにうまく寄生してくれるのか??

『そのカギは鳥にあるのではないか?』 と仮説を立てた。

つまり、マツグミの果実は通常は鳥に菜食される事により散布される。

鳥が果実を食す時の何かが種子に影響を与えているのではないか??

そんな事を考えた。

1.温度説:鳥の体温は高い。40〜42度程あるという。

つまり種子はその温度を経験することにより発芽しやすくなるのではないか?

2.砂肝説:通常、鳥は種子を丸のみして短時間で排出する。クチバシには噛み砕くという行為が無いので

胃で食べたものをすり潰す。 この刺激が発芽に関係しているかもしれない。

実は、種子の採取時点で、次のパターンに分けて採取をしていた。

1.樹上でマツグミの果実としてそのままの状態であるもの。

2.鳥が果実を菜食し、排せつしたもの。

現場では、この2パターンにわけた。

さらに持ち帰ってからは、自宅にて果実として採取したものを、さらに2パターンにわけた。

|

|

.jpg) |

これは鳥が果実を菜食し、排せつしたものが

マツの周囲に落ちていたものです。

これらを拾い集めました。

これが1パターンです。

(鳥の胃袋通過処理種子) |

|

|

|

.jpg) |

これは樹上より採取した果実です。 |

|

|

|

.jpg) |

これを赤く熟したものとまだ青いものに分けます。

そしてこれらを2つに分けます。

|

|

|

|

|

.jpg) |

こんな感じです。

この意味は、熟した果実のほうが果肉に含まれる

発芽抑制物質が強いかも知れない・・・との

考え方からです。

もちろん推論であり根拠はありません。 |

|

|

|

|

.jpg) |

これは青い果実をつぶした状態です。

果肉がまだねっとりとしていません。 |

|

|

|

|

.jpg) |

赤いほうが果肉がすっかり出来ています。

ねっとりしています。

さらに解剖してみましょう。 |

|

|

|

|

.jpg) |

ここが花柄がついていた所です。

縦割りしてみましょう。。 |

|

|

|

|

.jpg) |

中にはなにやら緑色の部分が見えます。

これは何でしょうね?

ここから最初の寄生根を出しそうな雰囲気です。 |

|

赤い実と緑の実のそれぞれ1/2をお湯の中に漬けます。

|

.jpg) |

|

|

|

|

温度は42度。

そして・・・・

|

.jpg) |

|

.jpg) |

お湯の中でもみます。

・・・・さて、これは胃袋の中でマツグミの果実が

力を受けることを想定しているのですが・・・・

やってて思った。

『なんか違う・・・・(^_^;) 』 |

|

|

|

|

.jpg) |

まるでガムのようです。 (^.^) |

|

|

|

|

.jpg) |

ほら! (^_^;) |

|

|

|

|

.jpg)

|

で、こうなりました。

・・・ なんか汚いなぁ・・・・。 |

|

■ マツグミの種子ををクロマツに付ける。 |

|

さて、実際に種子をクロマツに接種します。 どうやったら良いのだろう???

一般的なヤドリギの場合、直射日光&高温を嫌います。 まぁ、マツグミも同じだろうと過程し、枝の裏側や

葉裏、北側に接種した。 そしてもう一つ気を付けたこと!

|

|

|

これは鳥のお腹を通過した種子です。

すでに発芽しているように見えます。

(※これは多分、最初の寄生根なので本来なら ’発根’ と言いたい所ですが、種子なので、 ’発芽’というべきなのでしょうか) |

|

|

|

|

|

この緑色の部分をマツの樹皮に引っ付けるように接種しました。 |

|

|

|

|

|

この作業をウチの女性スタッフにも手伝ってもらいました。

しかし!・・・・ あぁ、・・・・ |

|

.jpg) |

.jpg) |

|

なんとまぁ、美しい手になった事でしょうか。

『家に帰って家事が出来ない!』 ・・・ って嘆いてました。

この作業、手袋なんてはめてたら絶対に出来ません。 (@_@。

マツグミのネバネバ・・・すごいです。 経験した人しかわかりません。

石鹸で洗ったくらいでは、ビクともしません! 恐るべし! マツグミのネバネバ!

|

|

.jpg)

|

数日後、接種した種子を観察してみた。

やはり緑色が延びて来ているようです。

このまま上手く寄生してくれると良いのですがね。(^.^)

(※写真は、鳥の体内通過種子) |

|

■ マツグミを解剖する |

|

さて、マツグミ本体をすこし解剖してみましょう。

|

|

|

.jpg) |

マツグミが寄生すると、宿主(クロマツ)は肥大成長をするようですね。 これはヤドリギと同じです。

でも、肥大成長というよりは、細胞の異常増殖したコブですね。

すべてがこんな感じというわけではありませんが、大体こんな風になってました。

|

|

|

|

|

.jpg) |

これはマツグミ1年生と考えられる個体です。

やはりコブ状になっています。 |

|

|

|

|

.jpg) |

そして気根(?)を出して、あちこちに拡がって行きます。

これはオオバヤドリギを同じようですね。

(※オオバヤドリギとマツグミは同じ科に属する) |

|

|

|

|

.jpg) |

元気そうなマツとマツグミの取り合わせの枝を

数箇所採取し、もち帰ります。 |

|

|

|

|

.jpg) |

自宅に持ち帰り、色水に漬けます。

こうすると、マツとマツグミの両方が色水を吸って

水の通り道が赤く染まるはずです。 |

|

|

|

|

|

さぁ! 解剖してみましょう! |

|

|

|

|

.jpg) |

まずはマツグミの葉を観察します。

葉を写真のように切断します。

その切断面をみてみましょう。 |

|

|

|

|

.jpg) |

葉の維管束が染まっていることが解ります。 |

|

|

|

|

.jpg) |

同じように今度はクロマツですね。

やはり同じように染まっています。

つまりクロマツ、マツグミ共に蒸散により

ちゃんと水分を吸い上げたということになります。 |

|

さあ! ここで絶対に確認しなければならない事があります!

一般的なヤドリギの場合、くさび形寄生根は樹体を支え、板形(はんけい)寄生根が主に宿主(この場合はクロマツ)

から水分、ミネラルを吸収します。 つまりはこの場合、その部分が赤く染まるはずです。

では、実際に観察してみましょう!

|

|

.jpg) |

まずは、マツグミの根本(?)からすこし離れた

位置でカットし、断面を観察します。

あれ?クロマツの木部は染まってますが、マツグミの

根は染まっていません。

一般的なヤドリギですと、ここは染まっている部分です。 |

|

|

|

|

.jpg) |

さらにマツグミの根本に近い位置で断面を観察します。

あれ? ここも染まっていませんね。 (・。・;

マツグミの寄生根はどこから水を得てるのでしょうね!? |

|

さらにカットします!

|

|

.jpg) |

あ! ここですね。

マツグミは寄生した根本の真下で宿主より水分を

得ているようです。

一般的なヤドリギとは全くの反対のようです。

(※あくまでも個人の主観であり、断定するものではありません) |

|

|

|

|

.jpg) |

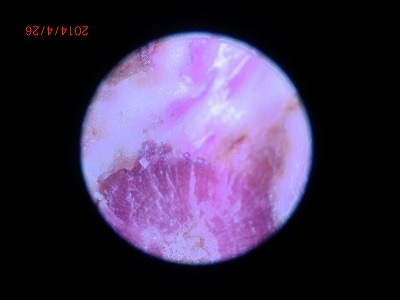

さらに断面を解りやすくして顕微鏡で見てみましょう! |

|

|

|

|

|

.jpg) |

|

なるほど、クロマツの木部からマツグミの根に水が移動している様子が解ります。

(この写真には少々説明が必要ですね・・・・(汗))

|

|

マツグミの不思議。

まだまだその扉を叩いた段階です。 また面白い事が見つかったらここに掲載します。

まずは、クロマツに効率よくマツグミを寄生させる事が重要ですね。 (^◇^)

|